供应商信息

店铺搜索

友情链接

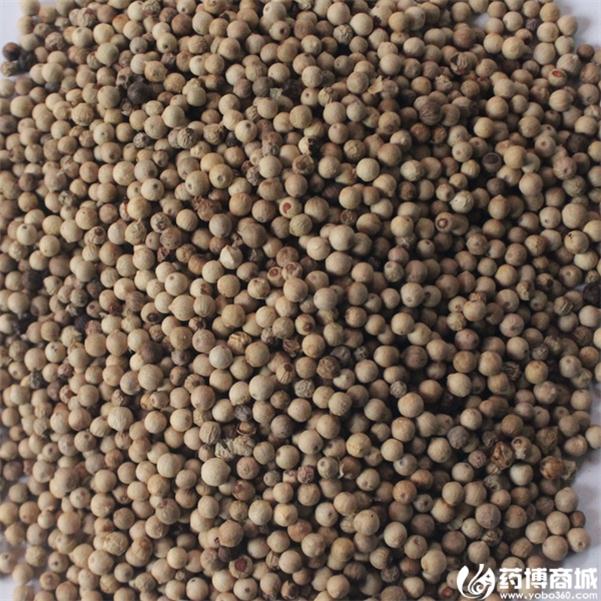

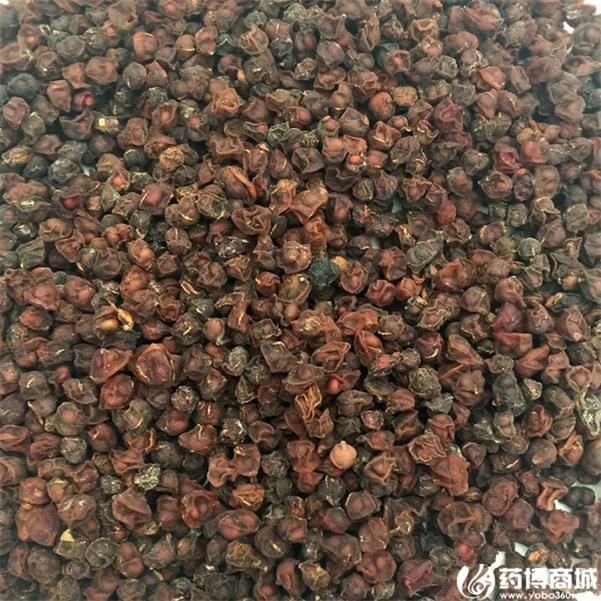

| 基本信息 【学名】Cornus officinale Sieb. et Zucc. 【别名】蜀枣(《本经》),鼠矢、鸡足(《吴昔本草》),山萸肉(《小儿药证直诀》),实枣儿(《救荒本草》),肉枣(《纲目》),枣皮(《会约医镜》),萸肉(《医学衷中参西录》),药枣(《 山茱萸[1] 四川中药志》)。 【英文名】Medical Dogwood 【类别】山茱萸科Cornaceae 、山茱萸属 【生境分布】生于山坡灌丛中。分布于陕西、山西、山东、安微、浙江、四川等省。朝鲜也有。 【用途】采实供药用,能补益肝肾,固涩精气。 形态特征 落 山茱萸 叶乔木,高达10m;树皮灰褐老枝黑褐色,嫩枝绿色。叶对生,卵状椭圆形或卵形,稀卵状披针形,长5—12cm,宽约7.5cm,先端渐尖,基部浑圆或楔形,上面疏被平伏毛,下面被白色平伏毛,脉腋有褐色簇生毛,侧脉6—8对;叶柄长约1厘米,有平贴毛。伞形花序腋生,有花15~35朵,有4个小型苞片,黄绿色,椭圆形;花瓣舌状披针形,黄色;花萼4裂,裂片宽三角形;花盘环状,肉质。果实椭圆形,长1.2~1.7cm,成熟时红色或紫红色。花期3月,果期8—10月。 产华东至黄河中下游地区,生于海拔400~1500m的阴湿溪边,林缘或林内。日本和朝鲜也有分布。陕西汉中的佛坪县被称为“中国山茱萸之乡”。[2] 丹凤山茱萸 山茱萸为落叶乔木,枝黑褐色,叶对生、狭卵形,早春开黄花、呈伞状花序。秋果熟、如玛瑙、色红艳。古有取茱萸缝袋盛之、佩身祛邪辟恶之说。 丹凤山茱萸 《本草纲目》载:“山茱萸,主治心下邪气寒热,温中,逐寒温痹,去三虫,久服轻身;有强阴益精、安五脏、通九窍、止小便淋沥之功;久服明目、强力长年”。境内山茱萸,古自有之。清康熙《绩修商》及乾隆《直隶商州总志》均有记载,且冠以“佳”字。至今仍有一株500余年的古树正常开花结果。丹凤是山茱萸最佳适生区,其果以个大、肉厚、色泽纯正,药用成份含量高,深受外地客商青睐,被誉为“龙萸”。1997年丹凤县被全国名特优经济林名乡编撰委员会推介为“山茱萸之乡”。2003年在国家商标局注册了“丹凤山茱萸”商标。 上世纪80—90年代,丹凤山茱萸产量占陕西省的60—70%。丹凤县山茱萸产业得到迅速发展。面积 山茱萸(5张)99年的2.7万亩发展到11.5万亩由19,产量由56万公斤提高到96万公斤,产值达到2880万元。主要品种有石磙、珍珠红、香蕉、八月红、大圆玲、小米枣等12个品种。2003年,国家扶贫办把丹凤山茱萸作为科技扶贫示范项目,从杨陵职业技术培训学院引进8901、8916、8927、8929、8930、8936等12个优良单株接穗和种子,建采穗圃100亩、苗圃30亩,进行苗木繁育。计划用5年时间在全县推广良种山茱萸2万亩。 |