拼音名:Kǔ Liàn Pí

英文名:CORTEX MELIAE

别名:苦楝、楝树果、楝枣子、苦楝树、森树、翠树、紫花树、川楝皮。

来源:楝科植物川楝的干燥树皮及根皮。春、秋二季剥取,晒干,或除去粗皮,晒干。

苦楝皮 - 生理特征

苦楝(《证类本草》),义名:翠树、紫花树、森树、楝枣树、火棯树、花心树、苦辣树、洋花森。

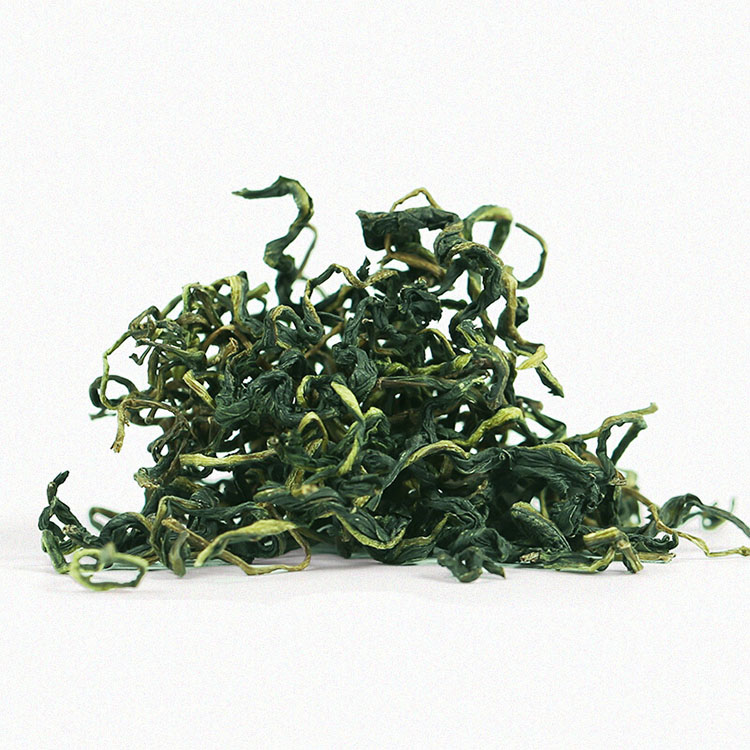

苦楝皮

落叶乔木,高15~20米。树皮暗褐色,幼枝有星状毛,旋即脱落,老枝紫色,有细点状皮孔。羽状复叶,互生,长20~80厘米;小叶卵形至椭圆形,长3~7厘米,宽2~3厘米,基部阔楔形或圆形,先端长尖,边缘有齿缺,上面深绿,下面浅绿,幼时有星状毛,稍后除叶脉上有白毛外,余均无毛。圆锥花序腋生;花淡紫色,长约1厘米;花萼5裂,裂片披针形,两面均有毛;花瓣5,平展或反曲,倒披针形;雄蕊管通常暗紫色,长约7毫米。核果圆卵形或近球形,长约3厘米,淡黄色,4~5室,每室具种子1枚。花期4~5月。果期10~11月。

药材

根皮呈不规则条块、片状或槽状,长短宽窄不一,厚约3~6毫米。

外表面灰褐色或灰棕色,皮孔大而明显,有不规则的纵裂深沟纹,木栓层常作鳞片状,衰老的栓皮常剥落。露出砖红色的内皮;内表面淡黄色有细纵纹。质坚韧,不易折断。断面纤维成层,可层层剥离,剥下的薄片,有极细的网纹。气微弱,味极苦。以干燥、皮厚、条大、无槽朽、去栓皮者为佳。

干皮呈槽形的片状或长卷筒状。

长短不一,长约30~100厘米,宽3~10厘米,厚3~7毫米,外表面灰褐色或灰棕色,较平坦,有多数纵向裂纹及横向延长的皮孔。内表面白色或淡黄色。质坚脆,易折断,断面纤维性层片状。气味与根皮同。

苦楝皮 - 历史考证

楝《神农本草经》列为下品。《图经本草》称苦楝。苏颂谓:“楝实以蜀川者为佳,木高丈余,叶密如槐而长,三四月开花,红紫色,芳香满庭,实如弹丸,生青熟黄,十二月采之,根采无时。”李时珍按罗愿《尔雅翼》云:“楝叶可以练物,故谓之楝,其子如小 铃,熟则黄色如金铃,象形也。”本种果实、根及木皮、花、叶均入药。

苦楝皮 - 鉴别测定

性状鉴别

苦楝皮

干皮呈不规则块片状、槽状或半卷筒状,长宽不一,厚3-7mm。外表面粗糙,灰棕色或灰褐色,有交织的纵皱纹及点状灰棕色皮孔。除去粗皮者淡黄色;内表面类白色或淡黄色。质韧,不易折断,断面纤维性,呈层片状,易剥离成薄片,层层黄白相间,每层薄片均可见,极细的网纹。无臭,味苦。根皮呈不规则片状或卷曲,厚1-5mm。外表面灰棕色或棕紫色,微有光泽,粗糙,多裂纹。干皮以皮细、可见多数皮孔的幼嫩树皮为佳。

显微鉴别

干皮横切面:外侧有3-4条木栓组织层带。木栓层常已深入到韧皮部。老皮多已不见皮层。韧皮部有切向延长的纤维束与薄壁组织相间排列成层;纤维束周围的薄壁细胞中含草酸钙方晶形成晶鞘纤维;方晶直径6-31μm,纤维壁厚,木化。初生射线喇叭形,开口处的细胞常含有草酸钙簇晶。薄壁细胞中含淀粉粒,圆形、类圆形或卵圆形,单位或由2-5个分粒组成的复粒。根皮横切面。落皮层较厚,其内侧可见射线及颓废筛管群;木栓层为多列木栓细胞。韧皮部韧皮射线波状弯曲,宽3-5列细胞;韧皮纤维排列成多层断续的环层,纤维束周围的细胞含草酸钙方晶,形成晶纤维。本品薄壁细胞含淀粉粒,有的含草酸钙方晶。

粉末特征:红棕色。①纤维甚长,直径15-27μm,壁极厚,木化;纤维束周围的细胞常含草酸钙方晶, 形成晶纤维;含晶细胞壁不均匀木化增厚,厚约至14μm,方晶正立方形或多面形,直径13-29μm。②木化韧皮薄壁细胞常紧附纤维束旁,类长方形、长条形或类圆形,长43-130μm,直径15-37μm,壁稍厚,微木化,具稀疏纹孔。此外,有木栓组织碎片,有的含红棕色物;淀粉粒单粒直径约至13μm;稀有簇晶。

化学鉴定

取本品粉末约1g,加乙醚10ml,浸渍2h,时时振摇,滤过。取滤波1ml,挥干后,滴加对二甲氨基苯甲醛试液数滴,显红色;另取滤液1ml,置试管中,挥干后,加醋研1ml,搅拌,沿管壁加硫酸数滴,醋研层显绿色,硫酸层显红色至紫红色。(检查三萜类)

苦楝皮 - 化学成份

苦楝皮苦楝含有多种苦味的三萜类成分。

在根皮、干皮中的主要苦味成分为苦楝素,即川楝素和另一尚未完全确定的微量成分。还含有其他苦味成分:印楝波灵A、印楝波灵B、梣皮酮、葛杜宁、苦里酮、苦内酯、苦洛内酯,以及苦楝子三醇等。在干皮中还有正卅烷、β-谷甾醇、葡萄糖和其他微量成分。

从日本产苦楝的韧皮部中,曾得到一个具有与山道年类似杀虫作用的化合物,还分离出香荚兰酸和dl-儿茶精,前者能驱除蛔虫与短膜壳绦虫。又从苦楝变种的叶子,分离出二种黄酮体:芸香甙和山柰酚-3-L-鼠李糖-D-葡萄糖甙。果实中的苦味成分有苦楝子酮、苦楝子醇。还有4,4,8-三甲基-3β,7α,23-三羟基-胆甾-14,24-二烯-21-羧酸-21,23-内酯。从日本苦楝的果实和果皮中,除得到苦楝子酮外,还有楝酮乙酸酯和去乙酰杜楝质等。

苦楝皮 - 炮制方法

《圣惠方》:"锉。"

《博济方》:"细切。"

《斗门方》:"去其苍者,焙干为末。"

《卫生宝鉴》:"去浮皮。"

《医学纲目》:"去皮。"

《景岳全书》间"刮去皮土。"

《外科全生集》:"去皮取白肉。"现行,取原药材,除去杂质,洗净,润透,切丝,干燥。贮干燥容器内,置阴凉干燥处,防霉,防蛀。

苦楝皮 - 药理作用

驱虫作用

经猪试验表明,该药煎剂或醇提取物均对猪蛔虫有抑制以至麻痹作用。驱蛔作用的有效成分为川楝素,比乙醇提取物的作用强。低浓度(1:5000-9000)的川楝素,对整条猪蛔虫及其节段(头部及中部)有明显的兴奋作用,

苦楝皮表现为自发活动增强,间歇地出现异常的剧烈收缩,破坏其运动的规律性(活动增强与减弱相交替),持续10-24小时,最后逐渐转入痉挛性收缩。川楝素能透过虫体表皮,直接作用于蛔虫肌肉,扰乱其能量代谢,导致收缩性疲劳而痉挛。此浓度的川楝索对蛔虫神经-肌肉的兴奋作用不被阿托品所阻断,提示川楝素并非拟胆碱药。高浓度(l:1000)的川楝素对猪蛔虫特别是头部的神经节有麻痹作用。这种麻痹作用,可能是虫体受药物作用后呈间歇性痉挛收缩的结果。经Ammon法和瓦氏呼吸器分别测定虫体匀浆的胆碱酯酶活力和呼吸酵解,结果证明均无明显影响,表明川楝素不是通过糖代谢而起作用。另从蛔虫肌肉中的ATP和无机磷的实验结果中可以看出,川楝素能使ATP的分解代谢加快,从而造成蛔虫有能量供应短缺而导致收缩疲劳,而被排出体外。高浓度的苦楝皮药液(25%-50%)在体外对小鼠蛲虫也有麻痹作用。

对呼吸中枢的影响

大剂量的川楝素(每只大鼠,静脉或肌内注射2mg)能引起大鼠呼吸衰竭。这主要是由于该成分对中枢的抑制作用。延脑呼吸中枢部位直接给予川楝素(每只大鼠0.10-0.15mg),能支持上述结果。中枢兴奋药尼可刹米对川楝素引起的呼吸抑制有轻微的对抗作用。

对神经肌肉传递功能的影响

川楝素对大鼠有不可逆地阻遏间接刺激引起的肌肉收缩,但不影响神经的兴奋传导,也不降低肌肉对直接刺激的反应;川楝素是1个选择性地作用于突触前的神经肌肉传递阻断剂。其作用部位在突触前神经末梢,作用方式是抑制刺激神经诱发的乙酰胆碱释放。电子显微镜观察表明川楝素对小白鼠神经肌肉接头的亚显微结构有明显的作用,表现在突触间隙宽度增加和突触囊泡数目减少。这两种变化不同时出现在同一个接头。

抗肉毒中毒

川楝素对肉毒中毒动物具有治疗作用。对致死量A型肉毒中毒的小鼠,中毒后6小时给予川楝素,有明显治疗作用;对致死量A型肉毒中毒的猴子,中毒后24小时给予川楝素,可治愈半数以上动物;对B型肉毒中毒的小鼠,川楝素也有保护作用。此外,川楝素能明显增强抗毒血清对肉毒中毒小鼠和家兔的治疗作用。

对心乳头肌电和机械特性的影响

楝素浓度依赖性地使快反应电位复极至90%的时程(APD 90)延长,用氯化钡阻断Ik1,可取消川楝素延长APD90的作用,川楝素使慢反应电e坏腁PD延长和收缩力(FC)增强,用氯化钡后,可取消川楝素的上述作用,但延长APD的作用存在。此外,川楝素可使离体蛙心收缩节律异常,持续l小时可自动恢复。

其他作用

楝素(200mg/kg)家兔灌胃以及浓度为0.2×10(-4)mg的川楝素均对在位兔及离体兔肠的张力和收缩力有显著增加。浓度为0.2×l0(-3)mg的川楝素能使肠肌呈现痉挛性收缩。此兴奋作用能被苯海拉明所对抗,而不被阿托品所阻断。10%苦楝皮水浸液对多种致病性真菌有抑制作用。苦楝根皮提取物治疗小鼠实验性曼氏血吸虫病,从动物体内存活虫数及孵化试验等方面证实,有一定疗效。

性味苦,寒,有毒。

苦楝皮

《别录》:"微寒。"

《日华子本草》:"苦,微毒。"

《医林籍要》:"大苦,大寒。"

功能主治

清热,燥湿,杀虫。治蛔虫,蛲虫,风疹,疥癣。

用药禁忌

体弱及肝肾功能障碍者、孕妇及脾胃虚寒者均慎服。亦不宜持续和过量服用。苦楝皮有一定的毒副反应,服药中毒后可有头痛、头晕、恶心、吐吐、腹痛等症状。严重中毒,可出现内脏出血、中毒性肝炎、精神失常、呼吸中枢麻痹,甚至休克、昏迷死亡。

《新修本草》:“此有两种,有雄有雌。雄者根赤无子有毒,服之多使人吐不能止,时有至死者。雌者根白有子微毒,用当取雌者。”

《福建药物志》:“苦楝根皮驱虫有效,但有一定的毒性,应结合患者的年龄、体质等情况,慎重投药。”

|